장승업② '한아탐과' '호응탐시'

페이지 정보

본문

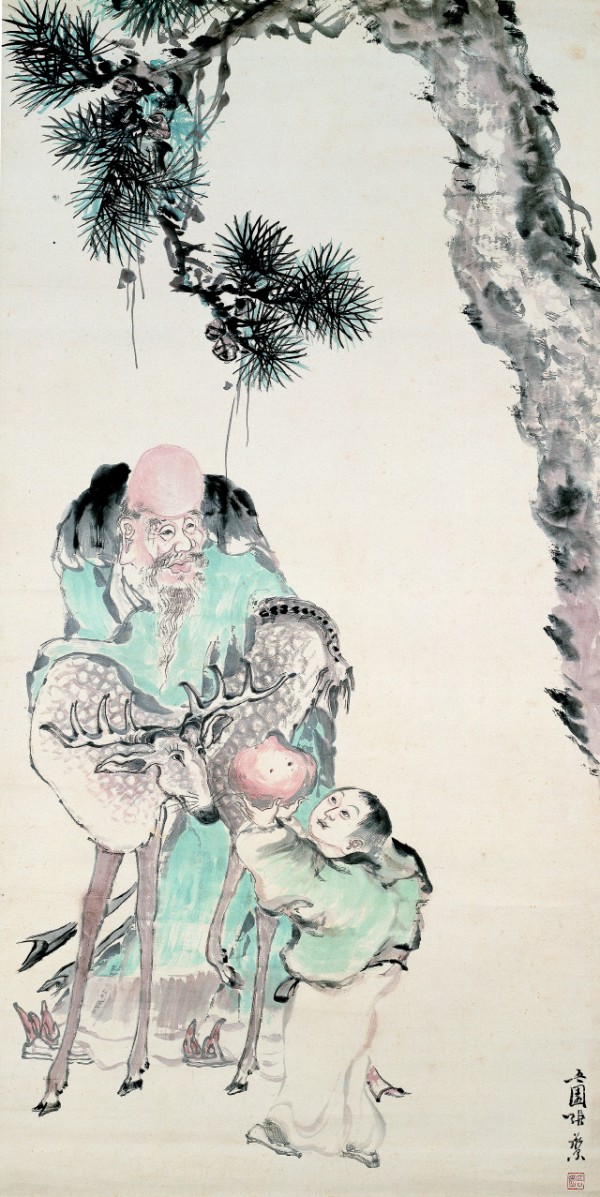

춘남극 노인

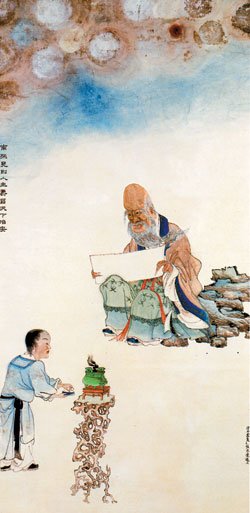

추남극노인

호취도

‘삼인문년’이 도화서 근무하던 장승업의 중년기 작품이다. 세 노인이 서로 나이 자랑하는 내용의 그림이다. 천지를 창조한 반고씨의 친구였다는 이, 바다가 변해 뽕밭이 될 때마다 나뭇가지로 숫자를 센 것이 쌓여 열 칸 집을 채웠다는 이, 3,000년에 한 번 열리는 반도복숭아를 먹고 그 씨를 버린 것이 산 높이로 쌓였다는 이, 이렇게 세 노인네 옆으로 복숭아 훔치러 가는 삼천갑자 동방삭이 보인다. 호방한 필치를 자랑하는 장승업이 꼼꼼한 붓질의 공필(工筆)로 그린 게 훤히 보인다. 비슷한 시기에 그린 ‘춘남극노인’의 오른쪽 아래편에는 문맹인 장승업 대신 누군가가 적어준 것일 터이나 “대령화원 신(臣) 장승업이 바치나이다”라고 적혀있다.

산수 귀거래도

새와 꽃 그림을 많이 그린 것이 오원의 취향이었을지도 모르나 시대적 요구였을 가능성도 크다. 조선이 말기로 접어들 무렵 새롭게 부상한 신진부유층은 정신성 높은 문인화보다는 장식적이고 구복적인 그림을 선호했다. 어려서 부모를 잃고 더부살이하며 부평초처럼 떠돌던 장승업이 서울 수표교 근처의 역관 이응헌의 집으로 흘러들어간 건 천운이었다. 귀양 간 추사 김정희에게 귀한 책을 선물하고 ‘세한도’를 받은 이상적의 사위가 이응헌이다. 중인 신분으로, 나름 전문직 종사자로 부를 축적한 그는 중국 원(元) 명(明) 시대의 귀한 서화를 많이 수집했고 장승업은 주인의 어깨너머로 본 그림을 곧잘 흉내냈다. 다행히 안목 뛰어난 이응헌이 손 내키는 대로 그린 까막눈 천재 화가의 그림을 알아보고 격려했다. 제대로 배워본 적 없는 장승업에게 지필묵 제대로 쓰는 법을 가르쳐 준 이는 조선 말기의 도화서 화원 유숙(1827~1873)이었고, 문신이자 훗날 경술국치를 참지 못하고 자결순국한 민영환(1861~1905)이 적극적인 후원자로 나섰다. 고종을 측근에서 모시게 된 민영환이 바로 장승업을 왕실에 추천한 인물이다. 여러 기록과 구전을 짜맞추면 장승업은 1868년에 흥선대원군의 주도로 재건사업이 한창이던 경복궁 단청공사의 책임자로 처음 궁에 들어갔다. 여기서 두각을 보여 이내 도화서 ‘실관’에 특채 임용됐다. 왕의 신임을 한몸에 받아 병풍 그림을 지시받았건만 술 생각에 왕명을 어긴 전설 같은 일화가 전한다. 을사조약에 분노해 황성신문에 ‘시일야방성대곡’을 쓴 장지연(1864~1921)이 ‘일사유사’에 그 내용을 적었다.

‘고종 임금이 불러들이라 명령하여 궁중에 조용한 방을 마련해주고 병풍을 그리게 했다. 미리 궁중 음식감독을 시켜 술은 많이도 말고 하루 두세 잔만 주도록 했다. 열흘이 지나자 술 생각이 간절한 장승업이 달아날 틈을 찾다 그림물감과 도구를 구하러 간다며 밤중에 탈주했다. 고종이 이를 듣고 잡아오게 했더니 이번에는 금졸(禁卒)의 의복을 훔쳐 입고 달아나기를 두세 번 거듭했다. 화가 난 고종이 포도청에 가두라 명하니 마침 민영환이 달려와 “저희 집에 가둬놓고 그림을 끝내겠습니다”라고 간청해 겨우 허락을 얻어냈다. 처음 얼마간은 정신차린 듯한 장승업이 또다시 남의 상복(喪服)을 바꿔 입고 술집으로 달아나 버렸으니 결국 지시받은 그림을 끝내지 못했다.’

그런 장승업의 호가 둘이니 하나는 술 때문에 붙은 ‘취명거사’요, 또 하나는 그림에 대한 자신감으로 스스로 붙인 ‘오원’이다. 김홍도와 신윤복을 겨냥해 ‘단원, 혜원만 원(園)이냐 나(吾)도 원이다’라는 뜻의 이름이다.

관련링크

- 이전글장승업② '한아탐과' '호응탐시' 출처 : https://www.sedaily.com/NewsView/1S1ZA7582A 23.08.28

- 다음글Re: 장승업② '한아탐과' '호응탐시' 23.08.28

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.