늦게 온 소포_고두현

페이지 정보

본문

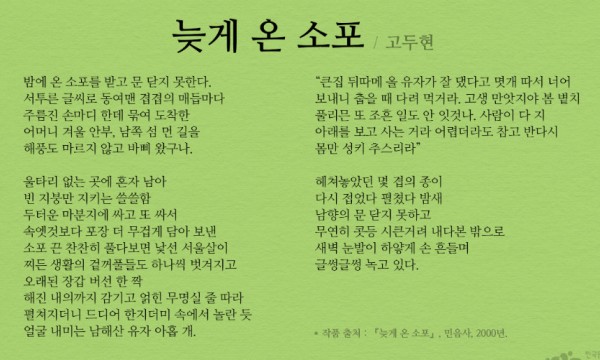

늦게 온 소포 - 고두현

밤에 온 소포를 받고 문 닫지 못한다.

서투른 글씨로 동여맨 겹겹의 매듭마다

주름진 손마디 한데 묶여 도착한

어머님 겨울 안부, 남쪽 섬 먼 길을

해풍도 마르지 않고 바삐 왔구나.

울타리 없는 곳에 혼자 남아

빈 지붕만 지키는 쓸쓸함

(...)

얼굴 내미는 남해산 유자 아홉 개.

「큰 집 뒤따메 올 유자가 잘 댔다고 몃 개 따서

너어 보내니 춥을 때 다려 먹거라. 고생 만앗지야

봄 볕치 풀리믄 또 조흔 일도 안 잇것나. 사람이

다 지 아래를 보고 사는 거라 어렵더라도 참고

반다시 몸만 성키 추스리라」

(...)

무연히 콧등 시큰거려 내다본 밖으로

새벽 눈발이 하얗게 손 흔들며

글썽글썽 녹고 있다.

- 시집 ‘늦게 온 소포’(민음사) 중에서

어허 참, 그 집 어머니가 혹시 우리 어머니가 아니던가? 어쩌면 그리도 세상의 어머니는 한결같을까. 주름진 손마디로 자식 먹이고 싶은 것들 주섬주섬 ‘싸고 또 싸서 속엣것보다 포장 더 무겁게’ 만드는 솜씨나, 늘 듣는 익숙한 어휘 몇 개로 금세 화롯불처럼 마음 달구는 솜씨나 영락없는 그 어머니가 내 어머닐세.

‘늬들 고생하며 큰 생각하믄 너희 머리카락 하나 빠지는 것도 아깝다’던 우리 어머니, 이제 ‘늦은 소포’ 하나 붙일 수 없는 머언 곳으로 가셨지만 글쎄 자식들 놔두고 아예 가셨을라고. 나는 아직도 내 몸을 스치는 바람이 어머니의 숨결인 줄을 알고 있다네. 우리가 누리는 세상 만물 모두 우리 어머니들이 낳은 크나큰 유산인 걸 알고 있다네. 반칠환 시인

- 이전글영국 기행중에서-니코스 카잔차키스 23.03.26

- 다음글눈물은 왜 짠가_함민복 23.03.26

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.